南城天气预报30天_南城天气预报30天准确 一个月查询表

1.黄河有多长

2.台风下的中国人,到底是恐慌还是狂欢

老少家庭北京六日游攻略

出行前准备:

1.路线安排

考虑到天气炎热,老人年迈(58岁),孩子年幼(4岁),参考了大量旅游攻略,以玩好休息好为宗旨,作出以下安排:

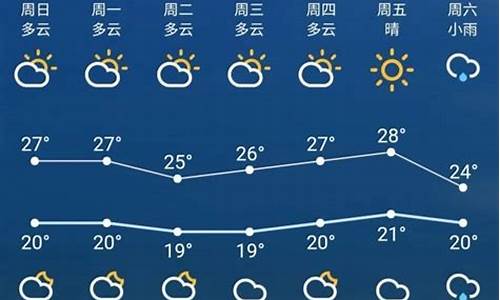

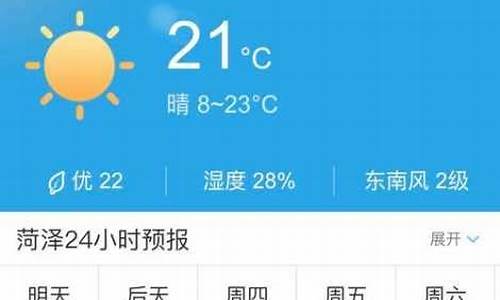

时间 星期 路线 天气预报

7.18 三 入住酒店,国家博物馆,大栅栏、前门大街,降旗仪式 晴

7.19 四 天安门广场,故宫,景山公园晴

7.20 五 北京动物园,什刹海,烟袋斜街,南锣鼓巷 雨

7.21 六 北海公园,恭王府,天坛雨

7.22 日 德胜门箭楼,长城,鸟巢,水立方 晴

7.23一 退卡,归程 晴

2.交通安排

提早在12306订来回动车票。三个半小时,车票195元。 3.酒店安排

通过芒果网提早预订大栅栏西街附近的宾馆,具体名字不说了,事实证明,这一选择是非常明智的。提早半个月预订,三人标准间,228元/晚(还有返利),入住时,门店价位288元,还没空房。穿过一条巷子就能到大栅栏和前门,逛街、餐饮、交通都非常方便。 4.携带物品

防晒用品、床单、雨伞、水杯、衣服、,尽可能轻便。

一双非常舒服的鞋子,适合长时间走路,一定要旧鞋。北京旅游全靠走啊。 第一天(7.18):

坐动车到北京南站。在南站自助售票机拿回去的动车票和买一卡通,坐地铁到酒店(酒店的位置从百度地图上截图打印),只有六七站路,但几次换线上上下下让老人孩子很吃不消,决定以后能不坐地铁就不坐。到达酒店,短暂休整后,出门逛大栅栏和前门,看了各种老字号、铛铛车,吃了老北京酸奶、北冰洋汽水、的肉串,大栅栏街上有郭德纲的相声大会,我酝酿了好几天,也没进去。本来想去天安门广场看降旗的,但那天戒严,从前门大街原路返回,吃烤鸭。没去大名鼎鼎的全聚德,一怕排队,二感觉性价比不高,去了一家比较平价的德缘烤鸭店,早查好了,就在宾馆附近,一套108元,鸭架加工成孜然味的,味道还不错,但三大一小都没有吃完。老和小送回宾馆歇息,2大的去西单扫货。 第二天(7.19):

清早起来,先步行去天安门广场,参观人民英雄纪念碑(纪念堂闭馆),沿午门去故宫。在进故宫前,租了三台讲解仪(押金100元/台,费用10元/台),每到一个景点都会有讲解,效果也是不错的。故宫门票之前在故宫上订好了,门票70元,直接刷就好,免除了排队。 路线基本如下:

午门——武英殿——文华殿——金水桥——太和门——太和殿——中和殿——保和殿——箭亭——珍宝馆(10元,物有所值)——珍妃井——钦安殿——御花园——乾清门——乾清宫——坤宁宫——坤宁门——西六宫——神武门。 注意事项:

1.遇厕所就上,故宫厕所还是比较少的。

2.全靠走,脚力要求高,我们走走停停,能歇就歇,尽量保持体力。好多时候,是每到一宫,先找地方坐着,轮流进去参观。

3.带点吃的,午餐在故宫简单解决。

4.故宫还是非常值得看的,但不要走马观花,要慢慢看。珍宝馆不错。 5.皇帝真有钱!御花园真小!

还掉讲解仪,从神武门出来,才2点左右。本来还要去景山公园的,就在对面,但又累又热,遥望了一下外景,放弃了。坐快公交车回前门。4毛钱的公交真爽啊。

回宾馆洗澡睡到5点多。坐公交到南锣鼓巷。北京公交还是很方便的,前门基本到各个景点的公交都有,而且有服务人员可以咨询。之前还每天在宾馆上网查一下,后来都是到了站牌直接问。从皇城根公园下了车,看了看老城墙,走路去了南锣鼓巷,南锣鼓巷对小资的年轻人还是很有吸引力的,可惜,我们有老人和小孩,深入了几条胡同的四合院后,南锣鼓巷成了小吃之旅。吉事果、臭豆腐、文宇奶酪、煎饼果子,我们的原则是哪家排队人多去哪家。然后去了鼓楼,坐公交车,打道回府。

第三天(7.20):

每天关注天气预报,周末可能有暴雨,长城就提到第三天来。

坐地铁4号线,在西直门下,然后到北京北站坐S201火车去八达岭,用一卡通刷卡就行。大约6块钱。早上S2线到八达岭的动车时间一定查好,坐最合适的一班。S201火车很有趣,没有固定座位,抢座之旅啊,其实基本上是有座的。座位比和谐号动车要宽敞的多,吃早餐、补睡,一个半小时左右,到达八达岭站。火车上列车员会兜售门票,千万不要买。顺着人流往山上走,大约十五分钟,门票45元,有南城和北城,南城有好汉碑,北城有缆车滑车,因为有老人孩子,选择爬北城,做好了坐缆车或滑车的准备,没想到啊没想到,老人和孩子超水平发挥,几次补充体力后,居然爬到北八楼。关键是还意犹未尽啊。从便道下到北六楼,然后从顺着长城下去。一点左右,在长城脚下肯德基解决午饭。天气也很给力,应该是阴霾天吧,没有太阳,长城上也凉爽。坐S2线返回北京北站,在火车上睡了一个半小时。本来想回宾馆休息,晚上再出来,但火车上的休整,体力都恢复了,直接从西直门地铁去奥体中心。就是换线麻烦些。鸟巢和水立方要晚上八点以后才亮灯,广场上基本都是游客和兜售旅游产品的小贩,在广场闲坐玩了一会儿,坐地铁回前门。四次换线啊。

第四天(7.21):

早晨起来,先去纪念堂,大约7:30就开馆,不能带包,不能拍照等等,需要寄存,最好是找个人在外面看包。我就是那个看包的人啊。那个排队啊,有过世博会的经历后,这也不算啥了,散客在东边排队,一个半小时的排队就为那一瞥啊,但总算是满足了老人的夙愿。前门地铁去动物园站。到达九点左右,动物园主要为了孩子,大人也可以开开眼界。门票15元(动物园和海洋馆在一起,因为去过青岛极地海洋世界,所有不去海洋馆)。小孩很兴奋。但很多馆闭馆。关键是当天是7.21啊,做好了下雨的准备,没想到来得这么快,10点左右开始下雨,雨不算大,打伞继续逛。雨大的时候就逛市内馆,北方动物园有一点不好的是,多是市内馆,馆内很黑,很臭,尤其是象馆和长颈鹿馆,差点熏过去。中午时分,大雨倾盆,园内路上水深至少20厘米,困在黑猩猩馆很久。后来雨停,打伞继续逛。小孩一直很开心,因为可以蹚水,后来感觉水的乐趣都超过了动物,由妈妈牵着很开心的在水里走。以鸟馆、熊猫馆结尾后,4点左右出园,地铁返回前门。本来想吃晚饭后再回宾馆,但实在太累,想休息后再出门吃饭。不知这是幸还是不幸,后来听说五六点后大雨继续倾盆,地铁都封闭了。我知道的是,7点想出门吃饭,胡同里的水都快没膝了,晚归的人蹚着深水回来,宾馆有几个房间都漏雨了,北京新闻说已有5人死亡,迷迷糊糊睡着,饿到10点,再出门水已经退了,雨也小了,碰到居委会的值班人员介绍我拐了两个弯儿去胡同深处的饭店外带回宾馆,让我惊喜的是,这才是北京家常的饭店啊,之前吃的都在旅游区附近,价格直接坑人啊。

第五天(7.22):

清早起来,阳光普照。去昨晚拐了两个弯儿的胡同吃早饭,还拐了弯儿去了菜市场买水果。公交去北海公园,门票20元(其中包含10元的联票,白塔什么的,其实真没必要,不值,只买门票就好)。从南门进去,顺时针沿湖走,各种老年人的文娱活动,很热闹,雨后北海蓝天白云相映,很美。让我们荡起双桨。看了双面九龙壁和明朝的一个大殿。各种闲玩闲坐,简单解决午饭后,中午时分,从北门出去,过地下通道,到恭王府。一定不要听三轮车忽悠。品尝小吃:炸咯吱,炸灌肠,老人和姐姐都直摇头,直接打消了吃其他北京小吃的念头。恭王府门票35元,没租讲解仪。各种风水啊,各种有钱啊。我很努力的把王刚的和珅形象从我脑子里赶开。摸福字、龙王庙、蝠池都不错。景点里的指引都挺全面,恭王府不大,把指引上的所有景点都逛一下。我们可爱的小孩困了,只好由老人陪着在亭子里睡着,然后我们轮流逛。可以蹭一下导游,导游讲的挺风趣。但一定抵制住园内购物,导游忽悠的太高端了,一不小心就中招啊,什么价值260的拓片福字,什么价值20元带了5年的护身符啊,当然各有所好。反正那个价值20元的护身符在外面是1块钱两个。顺着三轮车夫的轨迹,逛了段胡同,都是后来修缮的,给游客看的,老北京的味道都没了,穿了胡同去了前海,没有心力把整个什刹海逛完了,从前海边慢慢走着,然后荷花市场,公交车到故宫神武门。姐姐一直惦记没拍一张深宫大院高墙的照片,现在心愿了了。公交车回前门。

今天整整走了一天,老人和小孩在宾馆休息,我和姐姐又重游了一下前门和大栅栏,晚上别有一番风味。

第六天(7.23):

上午11点多的票,想安排国家博物馆什么的来着,但是周一,都闭馆。一家人睡到自然醒,拐了几个弯去菜市场买水果,在大栅栏街买些北京特产,收拾行李公交车去北京南站。我地铁去西直门站退一卡通,买卡时充30元,退卡时都少于2块钱了,还有一个剩几毛钱了。 三点多到达潍坊,北京游顺利结束!

最后一天的路线还有另一个选择:颐和园,北大,清华

考虑到颐和园太大,逛起来累,北大清华又不是自己母校,小孩子也小。选择了北海公园,恭王府,什刹海。

错过了看降旗仪式,升旗仪式倒没考虑过,因为起不来。

可以查询当天的升降旗时间:://.chinaflag.org.cn/page/sqsj/

黄河有多长

黄河是我国第二长河, 源于青海巴颜喀拉山, 干流贯穿九个省、自治区,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东,全长5464公里, 流域面积75万平方公里,年径流量574亿立方米,平均径流深度79。但水量不及珠江大,沿途汇集有35条主要支流较大的支流在上游有湟水、洮河,在中游有清水河、汾河、渭河、沁河,下游有伊河、洛河。两岸缺乏湖泊,黄河下游流域面积很小,流入黄河的河流很少。黄河的入海口河宽1500米,一般为500米,较窄处只有300米,水深一般为2.5米,有的地方深度只1.2~1.3米。 地理环境:从河源至贵德多系山岭及草地高原,属青藏高原,海拔均在3000米以上山峰超过4000米,源头河谷地海拔4200米,河源段河谷两岸地形平缓排水不畅,形成大面积沼泽地,湖泊多;贵德自孟津江段是黄土高原地区,黄土高原为吕梁西波,南为渭河谷地,北与鄂尔多斯高原相接,西至兰州谷地;黄土高原海拔一般在1000-1300米,地貌起伏不平,坡陡沟深,沟壑地面坡度15-20度,沟谷面积占40-50%,沟道密度3-5公里/平方公里切割深度100米以上;孟津以下进入地势低平华北平原,海拔不超过50米,进入下游后河道平坦,平均比降只有0.12%,水流变缓,泥沙大量淤积,高出地面4-5米;由于黄河多次改道,地面积出扇状的古河床和古自然堤成为缓岗与洼地相间分布的倾斜平原,洼地比较开阔平展。生态特征 黄河干流总共有鱼类121种(亚种)干流中纯淡水鱼类有98种占总数的78.4%。主要经济鱼类有花斑裸鲤、极边扁咽齿鱼、厚唇裸重唇鱼、黄河裸裂尻鱼、瓦氏雅罗鱼、北方铜鱼(鸽子鱼)、鲤鱼、鲫鱼。黄河上游鱼类种类只有16种,组成也较简单仅有鲤科、鳅两科的裂腹鱼、句、雅罗鱼、条鳅等。中下游鱼类大体相似,均以鲤科为主。中游有71种鱼类但缺乏自然的鲢、鳙、鳊、鲂等典型平原类群的鱼类,中游上段有与上游共有的裂腹鱼和条鳅等,下游的鱼类种类和数量都较多,有78种,其中有多种过河口鱼类及半咸水鱼类。对黄河支流的调查资料统计看,据甘肃洮河、陕西渭河、泾河的鱼类统计看,以渭河水域种类较多,有30种,洮河次之有11种,泾河则仅有4种。上中游支流中多数是鲤科、鳅科的小型鱼类,另外有少数尝科及鲶鱼等, 经济鱼类为鲤、鲫、雅罗鱼及鲶鱼等。 渔业生产:黄河主要渔获物种类也有变化干流中的鱼类,历史上以鲤鱼产量最高,“黄河鲤鱼”闻名国内,现在产量已明显下降。60年代以前中游陕晋河段鲤鱼在渔获产量中占60~70%,居渔获物组成的首位,据81~82年对陕西黄河港口段渔获的调查近十多年的变化,渔获物中鲤鱼仅占21%而以鲶鱼取代主要地位占41.1%其次为黄颡鱼占26.3%。 83年对山西省平陆县黄河干流渔获物调查,其中鲤鱼仅为20%,而鲶鱼则多达60%,成为主要渔获物。下游山东段50年代初鲤鱼在总产量中占 50~70%,到60年代则下降为15%, 至81~82年据调查又降低仅占7.1%。黄河主要流径的八省、区渔业劳动力的状况为:除青海省一直没有统计外甘肃、宁夏、内蒙、山西、陕西、河南、山东等七省、区渔业专业捕捞劳动力80年为26964人,83年降为11320人占全国同类劳动力总数的比各为3.0%及2.1%; 兼业捕捞劳动力80年为24843人,83年增为25873人占全国同类劳动力总数的比各为8.9%及5.7%。30多年来,黄河渔获物中主要经济鱼类鲤鱼的数量下降幅度很大,其渔获群体的组成也起了相应的变化,80年代初调查黄河潼关港口河段渔获物中的鲤鱼,多数为3龄,平均每尾0.7公斤的个体占 44.7%,其次为4龄平均体重1.5公斤的个体占28.4%。 主要渔法:黄河干流渔业生产作业所使用的渔具渔法, 为上、中游 以刺网为多,也有地拉网,刺网有单层及三层之分, 以三重流刺网效率较好。另外还有滚钓、钓钩及卡子等种类来多,在中游地带仅四、五种。 渔区特性:上游裂腹鱼亚科和条鳅亚科8种,中游鲤、鲫、鲶鱼,下游刀鲚、鲤、草鱼、鲶鱼。 上游:河源至贵德,两岸多系山岭及草地高原,海拔均在3000米以上,高峰可超过4000米,河道呈's', 河源段400公里内河道曲折, 两岸多湖泊、草地、沼泽,河水清水流稳定,水分消耗少产水量大,多湖泊,最大湖泊星宿海、鄂陵湖,气候为高原寒冷,鱼类系中亚高原区系,种类少,丰富。鱼类长期未被开发利用。 中游:贵德至孟津,多径高山峡谷,水流迅急,坡降大,贵德到刘家峡山谷极为深削,河宽50-70米,最狭处不到15米,谷深100-500米,水流

台风下的中国人,到底是恐慌还是狂欢

黄河流域界于北纬32°至42°,东经96°至119°之间,南北相差10个纬度,东西跨越23个经度,集水面积75.2万多平方公里,黄河全长5464公里,河源至河口落差4830米。流域内石山区占29%,黄土和丘陵区占46%,风沙区占11%,平原区占14%。各地自然景观差异很大,尤其有世界上最大的黄土高原,土壤侵蚀十分严重。

黄河流域属大陆性气候。兰州以上大部分为半湿润区,兰州以下,西北部为干旱区,南部和东南部为湿润区,其余为半干旱半湿润区。冬季受蒙古高压控制,盛行偏北风,气温低,降水少;春季蒙古高压衰退,西太平洋副热带高压开始北上西伸,气温回升,降水增多;夏季大部分地区受西太平洋副热带高压的影响,盛行偏南风,水汽丰沛,是一年中降水最多的时段;秋季西太平洋副热带高压逐渐衰退,蒙古高压向南扩展,降水开始减少,但常发生连阴雨天气。气温的地区分布特点是由南向北、由东向西逐渐降低。多年平均气温最高的地区大于14℃,最低的地区小于-4℃。年极端最高气温为洛阳盆地44.2℃,年极端最低气温为河源地区-53.0℃。降水自东南向西北逐渐减少,多年平均年降水量最多的地区为秦岭,局部达900毫米以上。年降水最多的站为泰山顶达1108.3毫米;年降水量少的地区为内蒙古杭锦后旗、临河一带,在150毫米以下,年降水最少的站为内蒙古杭锦后旗的陕坝,只有138.4毫米。上游降雨强度较小,历时较长,暴雨极少,日降水量很少超过50毫米;中下游降雨强度较大,历时较短,暴雨较多。陕西、内蒙古交界处的乌审旗,17年8月1日发生过一次特大暴雨,暴雨中心木多才当,10小时降雨1400毫米(调查值),超过世界最高记录;三门峡至花园口间,1982年7月底至8月初的一次大暴雨,暴雨中心宜阳县石 镇24小时降雨734.3毫米,也是黄河流域罕见的大暴雨。

由于气候和地形、地貌等自然地理景观的影响,黄河的水文情况非常复杂,主要有以下三个方面的特点:

第一,径流的时空变化大。丰水年与枯水年的比值,干流为2.5~3.5倍,支流为2.5~40.8倍。各地区的年径流变差系数为0.11~0.53。多水区和少水区径流深相差140多倍。年径流系数最大为0.7,最小只有0.01。

第二,汛期长、洪水次数多。一年中有伏、秋、凌、桃四个汛期,总历时长达10个月。伏、秋汛合称为大汛,由降雨形成。其洪水来源有兰州以上、晋陕区间、龙门至三门峡区间、三门峡至花园口区间和大汶河流域。上游洪水涨落比较缓慢,历时较长,兰州水文站一次洪水历时平均40天,最长可达66天,最短22天;中游洪水涨落较快,尤其晋陕区间的洪水陡涨陡落,历时较短,干流龙门站洪水历时平均46小时,最长80小时,最短20小时,连续洪水一般为3~6天,涨水平均8小时,最长30小时,最短2小时;支流洪水更是来猛去速;下游干流洪水主要来自中游,其特点与来源有关,但又受高含沙量变动河床和滩区建筑物的影响,往往使洪水演进规律发生异常变化。凌汛主要发生在宁夏、内蒙古和黄河下游两个河段,均由冰塞、冰坝壅水形成。黄河下游的冰情变化极不稳定,约有十分之一的年份不封河,有的年份则三封三开。60年代以来由于三门峡、刘家峡水库防凌运用,冰情有较大变化,凌灾有所减轻,但盐锅峡水库至刘家峡河段于1961~1962年度,青铜峡水库上游于1967~1968年度,天桥水库上游河曲河段于1981~1982年度都曾发生过严重冰塞,造成不同程度的损失。桃汛是宁夏、内蒙古河段开河时融冰水和河槽蓄水下泄形成的冰凌洪水,流至下游正值桃花开放季节,洪峰不高,涨落较缓。12年后为了下游灌溉,三门峡水库调蓄桃汛水量,下游不再有桃汛洪峰。

第三,含沙量高并且水沙异源。黄河上游兰州以上和中游三门峡以下水多沙少;黄河中游三门峡以上水少沙多,由于黄河流经黄土高原,水土流失,携带大量泥沙进入黄河,支流窟野河温家川水文站最大含沙量达1700公斤每立方米。干流陕县水文站多年平均输沙量达16亿吨,形成了居世界首位的多沙河流,由于河流含沙量高带来了特殊的产流、汇流、产沙和输沙规律,并造成河槽冲淤游荡,河床剧烈变化,水位变化无常。

黄河水文工作是治黄的基础,是各项治黄工作的重要依据。黄河水文观测已有四千多年的历史,早在大禹治水时期(公元前21世纪前),就以树木标志水位;殷代(公元前13~前11世纪)又开始有描述雨情和占卜预测洪水的记载;战国时的慎到(公元前395~前315年)曾在黄河龙门流浮竹观察水流速度;秦代(公元前221~前206年)建立了报雨制度;西汉后期(公元前77~前37年)创造了雨量筒,开始降雨的定量观测;西汉元始四年(公元4年)对黄河泥沙进行过观测论述;隋朝(公元581~618年)设立“水则”观测水位;明万历元年(1573年)开展了“塘汛”;到了清朝(1644~1911年)自兰州以下多处设立水志桩测报水情,并在泺口观测过含沙量。黄河下游传递水情的手段也由快马改进为电话。

清朝末年到民国时期的黄河水文工作已发展到用近代科学技术方法。1912年设立了泰安雨量站。1915年设立了支流大汶河南城子水文站。1919年至1933年又先后增设了黄河干流陕县、泺口、柳园口及支流泾河张家山等水文站和支流渭河咸阳、交口镇、阳平关、泾河船头等水位站。1933年陕县发生了一次大洪水,洪峰流量22000立方米每秒,造成了黄河下游的严重水灾,引起了国民对测报洪水的重视,促进了黄河水文工作的发展。1937年黄河水文观测站点有增加,曾达到水文站(包括渠道站,下同)43处,水位站29处,雨量站185处。后因战争影响,一大批测站停测,1939年只有水文站26处,水位站4处,雨量站80处。抗日战争胜利后,1947年又恢复到水文站60处,水位站33处,雨量站73处。建国前夕1949年尚有水文站44处,水位站48处,雨量站45处。民国时期还进行过部分水文资料整编,开展过水文分析研究,随着通信技术的改进,报汛手段除电话外又设立了专用电台,但总的情况发展仍然比较缓慢,站网稀疏,设备简陋,技术粗放,资料不系统。

建国后,党和对黄河治理十分重视,在治黄工作的推动下,黄河水文工作得到了很快的发展。大体可分三个阶段:

50年代。建国初期,黄委会统一了全河治理,确定了治理黄河的目的是“变害河为利河,上、中、下三游统筹,干支流兼顾”的方针。黄河水文工作根据治黄要求,以为防洪服务为主进行恢复发展。1955年第一届全国人民代表大会第二次会议通过了《关于根治黄河水害和开发黄河水利的综合规划的决议》,治黄工作进入了由防洪过渡到治本的阶段。黄河水文工作除继续为防洪作好水文测报外,并为黄河治理规划、工程建设、河道治理、引黄灌溉、水土保持等全面服务。50年代末期,在国民经济“”的形势下,黄河水文工作也加快了建设步伐,在1958年和1959年大搞技术革新和技术革命之后,1960年又提出“开展全面服务,保证治黄重点,大力支援农业,洪水枯水泥沙并重,大中小河兼顾,基本站、实验站并举,定位观测与调查研究结合”的方针,全面高速度地发展,但是也出现了建设过快、战线过长、工作不切实际的现象。总的来说,50年代是一个展阶段,水文站网已初步形成,水文测验已全面展开,测验规范己大力贯彻,实验观测分析研究已取得了不少成果,历年资料整编已全部刊印出版,逐年资料整编体系也已建成,水文情报预报,已在防洪防凌中发挥了重大作用,为黄河水文工作的进一步发展奠定了良好的基础。

60~70年代虽曾受国民经济暂时困难及“文化大革命”的影响,但后期又得到了恢复发展,稳步提高。在这一阶段里,由于黄河干支流相继建成了15个大型水库,支流上也修建了大量中小型水库,引黄灌溉和水土保持面积不断扩大,使黄河水文自然变化规律受到了很大影响。在这种形势下,治黄对水文工作提出了完善站网,提高测验质量,算清水账、沙账,加强水文情报、预报,深入探讨水文变化规律的要求。据此进行了调整发展站网,整顿加强设施,以土洋结合和开展协作的方法研究创造了适应黄河特点的测验工具仪器,改进了技术,提高了水文测报质量,开展了气象预报和水质监测,增加了服务项目,全面展开了实验研究和水文分析计算并开始引进先进设备和技术,各项水文工作都获得了新的进展。

进入80年代,遵照国家“调整改革,整顿提高”的方针和治黄工作确保防洪安全,合理利用和保护水的精神,以改革为动力,以洪水测报为中心,研制、引进了各种先进设备和技术,开始建立自动测报系统,逐步向现代化迈进。

一、站网建设

水文站网是水文工作的战略部署,建国后即以全面控制洪水、径流、泥沙为原则,恢复旧站,建设新站。1950年全河水文站即已恢复到民国时期的最高水平,1955年全河水文站、水位站、雨量站已为1949年的4.7倍、2.7倍、13.8倍。1956年编制了黄河流域水文站网规划,为科学合理地建设站网提供了依据。1960年站网密度已超过了全国平均水平,尤其泥沙站网大大超过了一般河流。1960年以后,为了适应黄河流域自然情况和治黄工作的新变化,又修订了四次站网规划,其中60~70年代三次,80年代一次。60年代受国民经济暂时困难和“文化大革命”的影响,曾不适当地撤销了一大批测站。到了70年代逐渐恢复和发展并设立了一批小河站。1990年全河水文站网已有水文站451处(其中渠道站129处),水位站60处,雨量站2357处。其中属黄委会系统的分别为139、35、763处。全河水文站每万平方公里4.28站,为1949年每万平方公里0.52站的8.23倍。全河雨量站每万平方公里31.32站。水文站体制也由全部水文站常年驻站观测,改为大部分支流站实行站队结合。随着水文站网的逐步完善,黄河流域的径流、泥沙、洪水等各项水文因素的形成变化,已得到全面控制。

二、水文测验

(一)基本测验

测验工作是水文工作的基础。建国后,各项基本观测迅速全面展开。在测验设施方面,除了进行高程和平面控制建设外,主要创建了适合各站特性的各种测验设施,用测船测验的水文站一般架设吊船缆道,山溪性河流架设缆车(吊箱)缆道,断面较窄河床比较稳定,漂浮物较少的水文站架设流速仪缆道。在洪水时用浮标测流的水文站都架设了浮标投放器。1987年全河已架设吊船缆道64处(其中黄委会系统37处),缆车和流速仪缆道252处(其中黄委会系统94处)。黄委会系统除黄河下游河面特别宽,游荡多变的夹河滩水文站外全部架设了缆道。兰州水文站还建成了半自动流速仪缆道,宁夏固原水文站架设了双刹型电动独轮缆道。电动升降缆车己作为中国水文业务技术经验之一,列入世界气象组织推行的《水文业务综合子》向各国推荐。少数使用机动船的站,则加大了马力,建立了机船组,提高了测洪能力。河口水文实验站建造了黄河上最大的600匹马力40.15米长的浅海测量船。

在测验工具仪器方面,首先配齐了各站必需的测验和测量工具仪器,然后根据各站特点逐步改进提高。雨量观测,由雨量筒改进为自记雨量计和遥测雨量计,1990年雨量自记程度全河已达46%,其中黄委会系统达到60%。水位观测由直立固定水尺发展到活动水尺和各种适合测站特性的自记水位计、遥测水位计,1987年水位自记程度全河已达20%,其中黄委会系统达到24%。测速仪器由一般流速仪改进为防沙防草流速仪。测沙工具由直立式悬移质样器改进为横式样器,进而研制了同位素测沙仪。泥沙颗粒分析仪器初期为筛分析、比重计、底漏管,于1960年改为粒径计,1980年发展为光电颗分仪。

测验规范是测验工作的法规,为了统一测验标准,提高测验质量,1951年黄委会首先制订了一个简单的测验规定。1956年后认真贯彻了水利部颁发的《水文测站暂行规范》,并制订了补充要求,改进了测验方法。在测流方面,对测流的各个环节都进行过试验研究,不断改进提高。泥沙测验方面,建国一开始就十分重视,除了各站一般泥沙测验外,还有部分站开展了精密泥沙测验。1956年按测验规范规定改为输沙率测验。为了研究泥沙的形成、输移规律,1950年就开始在黄委会系统14个水文站上取样进行颗粒分析,到了80年代全河已发展到124站,其中黄委会系统68站。黄委会系统颗粒分析室也由1950年的1处增加到1980年的12处,后又调整为7处。

冰情是黄河上又一种复杂的水文现象,观测冰情的站1960年全河已达400处,其中黄委会系统181处。为认真贯彻水文测验规范的规定,除一般冰情观测外,还开展了特殊冰情观测。

开发利用黄河水,不仅需要掌握水量还必须了解水质。1958年开展了天然水为主的水化学成分测验。12年开展了水质污染监测后,天然水化学成分测验与水质监测相结合。15年建立了黄河水源保护和水质监测系统,增加了水化学成分测验站,布设了大量的水质监测站点。分析方法除天然水化学成分贯彻《水文测验试行规范》外,水质监测污染物分析均按特定的规范执行。80年代逐步引进了各种先进的分析仪器,改进了分析技术,分析质量已达到国际标准。黄河水质状况经过调查和对监测资料分析研究,基本搞清了黄河水质的主要水化学成分和矿化度分布情况。大量的数据和分析资料说明建国后黄河水质污染日趋严重,1990年低于三类水质的河长,干流为34%,支流达59%。

水文调查是弥补水文定位观测不足的一项重要水文工作。自50年代初开始,黄委会就组织了多次黄河干支流洪水调查,获得了大量的宝贵资料。如黄河干流三门峡1843年的洪水,洪峰流量36000立方米每秒;黑岗口1761年的洪水,洪峰流量30000立方米每秒;支流伊河龙门镇公元223年的洪水,洪峰流量20000立方米每秒;沁河九女台1482年的洪水,洪峰流量14000立方米每秒等,都是大大超过实测资料的罕见特大洪水。80年代黄委会勘测规划设计院将全河172个河段的调查洪水成果汇编成册,刊印出版。沿黄甘肃、宁夏、山东等省(区)也将调查洪水资料汇编刊印。

由于测验工作不断充实,测洪能力不断加强,测流历时不断缩短,测验方法不断改进,测验精度不断提高,水沙不平衡现象逐渐减少,散乱的水位流量关系逐渐变为较规律的曲线,为治黄提供了完善、可靠的水沙、水质等资料。

(二)实验观测

为了掌握黄河的水沙特性,除了大量的基本水文测站外,还开展各项实验观测,探求水沙的形成变化规律。

1953年首先在河口建立了前左水文实验站,进行黄河三角洲淤积延伸和尾闾摆动规律的观测研究。1956年开始在上诠、三门峡和三盛公相继建立了大型水面蒸发站,研究了水库水面蒸发和一般蒸发器与天然水面蒸发的关系,并为计算大范围陆面蒸发提供了资料。1957年在花园口游荡性河段建立了河床演变测验队,进行了河床冲淤摆动变化规律的观测研究。在高村以下的自然弯曲河段和由人工控制、半人工控制的弯曲河段建立了弯曲河道观测队,进行了弯曲河道变化规律的观测。1958年在陕北黄土高原地区岔巴沟设立了子洲径流实验站,观测研究了黄土地区径流形成变化规律和水土保持的影响。同年又设立了三门峡库区水文实验站,随着位山、盐锅峡、八盘峡、青铜峡、天桥、巴家嘴等大中型水利枢纽工程的修建,都相继成立了实验站(队),开展了以库区泥沙运行规律为主的观测研究。累计建立实验站(队)14个,测取了各种水文实验资料,撰写了大量的分析报告和专著,这些成果已在治黄规划、河道整治、水库建设管理运用、河口治理等治黄工作中发挥了重要作用。

(三)资料整编

建国初期,根据治黄规划的急需,1952~1956年对1953年前的全部黄河基本水文测验资料进行系统的整编,于1956年刊印出版。在此基础上,确定自1954年的资料开始转向逐年整编,并建立了在站整编、集中审查、复审汇编、刊印出版四个步骤和保证质量提高工效的制度。每年的测验资料一般隔年刊印出版。整编方法除贯彻全国统一规定外,又结合黄河特点进行了补充16年开始试行电子计算机整编,年从国外引进了电子计算机,此后正式展开并开始筹备和建设水文资料数据库,以推动资料整编工作的改革。

水文实验资料整编,自1960年整编三门峡库区实验资料开始,相继展开对各实验资料的整编,同时还进行了小河站资料整编,并在整编资料基础上作了五次黄河流域水文特征值统计。在70年代初还进行了黄河流域特征值的量算,将原用的黄河流域面积745000平方公里修改为752443平方公里,原用的河长4845公里修改为5464公里。

截至1990年共整编刊印了各种水文资料368册,除提供水利部和黄委会有关单位使用外,还供应了其他165个单位部门应用。

三、水文气象情报预报

情报工作。向黄河防汛总指挥部报汛的水情站网,在50年代,由1949年的11处增加到1959年的404处。水情传递手段,一开始就用了公用电报、电话和专用电台、电话相结合的通信网。水情拍报办法,由简单的定时拍报,改进为分段次标准拍报。基本上形成了一个比较完整的水文情报系统。60年代,水情站网曾一度大幅度下降。10年开始回升,70年代末稳定在500处左右。鉴于淮河15年8月大洪水时水情信息不灵的教训,黄委会在三门峡以下建立专用无线通信网。自80年代初开始,在三门峡至花园口间建立自动遥测系统。现在黄委会水情部门建立了雨、水情信息自动接收、处理、传输系统,大大提高了水情传递时效。

水文预报。1951年开展了黄河下游的洪峰预报;1955年发展到黄河中下游干支流的降雨径流和洪水过程预报;1959年又发展到上游,并全面开展了洪水、枯水、冰情,长期、中期、短期各种预报。60年代末到70年代,取协作的办法,加强预报技术的研究,并组织了一次由科研单位、大专院校和黄委会的大协作,研究改进了黄河长期暴雨洪水预报。70年代末又组织了一次有关省(区)和流域水文、水利部门的协作,研究建立了黄河下游洪水预报系统。15年黄委会成立了气象组织,由全部依靠沿河气象部门提供天气预报,改为自行开展天气预报,并与有关省气象台建立了汛前长期降水预报会商和汛期暴雨联防,把天气预报与水文预报结合起来,增长了洪水预报的预见期。1982年后,逐步推广运用电子计算机,并在三门峡至花园口间建立自动遥测联机实时洪水预报系统,改进了以三花间预报为重点的全部预报方法,提高了预报精度。天气预报也建立了卫星云图,测雨雷达及各种气象信息自动接收处理系统,并开始研究建立专家系统,改进预报方法,提高了预报准确率。黄河的水文、天气预报已开始接近国际先进水平。

建国以来,黄河水文气象情报预报,已对历年黄河防洪、防凌工作提供了约300万站次情报,4000多站次预报,尤其在1958、1981、1982年的黄河大洪水中,准确及时地提供了洪水情报和预报,使防洪工作取了有力的防御措施,以最小的损失取得了战胜各次洪水的伟大胜利。

四、水文计算和分析研究

这是治黄规划和水利工程建设的基础,是治黄的重要科学依据,建国以来进行了大量的工作。1954年编制《黄河综合利用规划技术经济报告》(简称黄河技经报告)时,对黄河干支流进行了一次全面系统的水文分析计算,同期还分析研究了黄河流域的降水和径流形成变化规律,此后在修订补充治黄规划时对有关内容又进行了深入分析计算。60年代首先统一了全河主要水文站的主要水文数据,确定了陕县多年平均年径流量为423.5亿立方米,平均年输沙量为16亿吨,并围绕探求根治黄河水害的途径和三门峡水库改建,进行了有关水沙分析研究。鉴于钱宁1959年提出黄河下游淤积的主要成分是粒径大于0.05毫米的粗沙,1965年后对此进行了粗沙来源的调查研究。同期,1962~1965年对上游刘家峡至盐锅峡河段的冰塞开展了观测研究,提出了计算方法。进入70年代后,根据水利电力部(简称水电部)指示,黄委会编制了黄河治理规划,并以黄河下游河道治理和防洪为主进行了水沙变化规律的分析研究,除搞清了黄河下游的粗沙来源外,还研究了黄河泥沙的输移规律,分析计算确定了黄河下游花园口的可能特大洪水流量为55000立方米每秒。同时,对三门峡、花园口的主要历史洪水进行了分析,系统研究了黄河下游的凌汛,取得了不少有重大价值的成果。到了80年代在修订黄河治理开发规划时,再次进行了水沙分析计算,并对多年来分析研究的泥沙运行规律、历史洪水、黄河冰情、黄河水,以及黄河流域的气候等进行了综合分析,撰写成专著。还开展了高含沙浑水流变特性试验和水内冰、河曲段冰塞的观测研究,取得了许多宝贵成果。

黄河的水文研究,自1981年撰写冰情论文参加国际冰情学术讨论会后,开创了黄委会参与国际学术交流的新局面,已有不少水文研究成果进行了十余次国际交流,不断引进国外先进的水文科研成果,推进了黄河水文研究工作的发展。

建国以来,作为防灾减灾和水开发利用基础的黄河水文事业,得到了党和的重视,投入了大量的资金,到1990年仅黄委会系统事业费就有人民币2.2亿元。建立了一支业务熟练、思想过硬的水文队伍。全河水文职工到1990年为4680多人,其中黄委会系统2500多人,已建成了一个比较完善的黄河水文系统。广大的黄河水文职工辛勤劳动,艰苦奋斗,尤其工作在水文测报第一线的水文职工,在十分困难的条件下,与暴雨、洪水、泥沙、冰凌作斗争,仅黄委会系统就有31人献出了宝贵的生命。40多年中黄河水文工作已为治黄提供了大量的水文资料和水文气象情报、预报,水文分析研究成果,走出了一条具有黄河特色的水文事业发展道路,无论在黄河治理开发和流域经济发展中,都发挥了不可替代的作用。但是,黄河是世界上水文变化最复杂、测验条件最困难的河流,尤其随着黄河的治理和流域经济发展,黄河水文情况已发生了很大的变化,水文测报质量远不能适应需要,水沙量尚未完全算清,水文规律尤其是在新的变化中的许多问题没有得到解决。黄河水文工作者必须不遗余力地、孜孜不倦地在已取得的成绩基础上,进一步完善站网,加强测报,深入研究,更加努力克服困难,使黄河水文事业不断发展提高。

参考资料:

://cache.baidu/c?word=%BB%C6%BA%D3%3B%D7%CA%C1%CF&url=%3A//yhfh%2Ecom/Article%5FShow%2Easp%3FArticleID%3D2218&b=0&a=11&user=baidu

《台风下的中国人,到底是恐慌还是狂欢!》

本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人

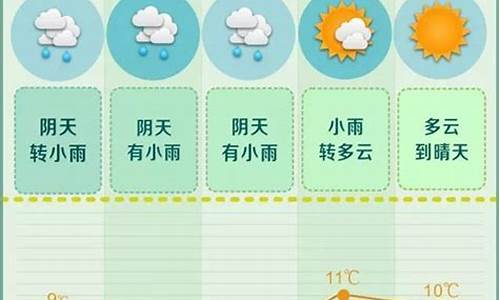

苦等了一夜!今晨八点,妮妲(强热带风暴级)在南沙登陆广州,风力11级,最大风速30米/秒,南沙区气象台7点55分发布了橙色暴雨警告......

在南沙龙穴岛,树木倒了一地。

但市区的观众朋友们表示,没啥感觉啊,跟平常下雨没区别!!

你是没区别,交警一大早就出门排查路面情况了。

广州市中心风力不大,这是因为市中心刚好位于台风眼......

9点36分消息。

预计“妮妲”还将以22公里的时速继续向西偏北方向移动,受其右半圈强风和暴雨影响,今天白天广州市仍有持续性降水,累积雨量可达暴雨到大暴雨,一些地方风力可达8~10级。

深圳人一大早就看到狂风暴雨了,今晨3时35分,妮妲在深圳大鹏半岛登陆,登陆时最大风力42米/秒(14级,强台风级)。

感受一下~

左图:早上@深圳公安 微博发布的照片。右图:@深圳天气 于8时13分通报,全市阵风8级以上了,沿海最大阵风10到11级,台风红色预警信号生效中,尽量减少出门,上午最好不出门。

惠州由于正好在旋涡风雨区横扫而过的地方,不少树木被拦腰吹断。

珠海进入了十级风圈,全市进入一级防御状态。

央视记者直播。

珠海渔女正在受灾。

当年那位“抱树哥”继续在珠海前线为大家播报台风消息.....相比来说,今年他从容多了。

总的来说,有的“雷声大,雨点小”的感觉呀!这强度似乎配不上红色预警信号啊!

不过中国气象史还是会铭记这一天,公元2016年8月1日,台风“妮妲”正面袭击珠江三角洲,广州市悬挂红色台风预警信号,这是广州创立天气预警16年来首次,并且在广州塔上向全市市民发出了天气预警。全市停工停产停课,更是破天荒的第一次。

8月1日晚上7时许,广州塔正悬挂台风红色预警信号,平时一路畅通的临江大道也出现了堵塞。

今晨2时14分,中央气象台把妮妲提升到“强台风”级别,最大风力14级,风速42米/秒(约151公里/时)。

早上四点,强台风妮妲又降级为台风。

看昨晚零点48分的雷达实况,妮妲的台风眼比整个香港还要大......

香港昨晚悬挂维持八号风球,坐八望十,一度有机会悬挂十号风球。这是什么概念?请看2009年台风莫拉菲(Mole)袭港挂九号风球的情况,每次刮风必会重温的经典画面:

让冷冷的冰雨在脸上胡乱地拍,和台风水融为一体....

你是风儿,我是啥......

风一样的男子......

当然,最经典的还是记者潘蔚林安全帽被吹走的那一霎那......

如今八号风球点算好?香港人在尖沙咀码头捉精灵!

台风有什么好怕的,现在最怕手机没电!

在没有现代防汛能力的80年前,这就是玩命。1937年9月1日香港“丁丑风灾”,造成了11000人死亡。1962年的台风温黛,是二战后吹袭香港最强的台风,整个沙田都被风暴潮淹没,造成183死388伤, 另有108人失踪。

1962年,十号风球温黛袭港。

玩不了pokemon的内地人怎么办?精神差些,看起来有点慌!

昨天下午六时左右,妮妲的风眼还在海上翻云覆雨、卯足了劲儿要朝珠三角奔袭而来,一阵恶风先行杀到广州,南沙阵风超14级.....

网传是台风登陆前的南沙港。

广州城中不少树木被连根拔起,停在树下的车就遭殃了......

微博用户@风中疾走 播报,广州某小区大树被吹得七横八落,砸中了不少轿车。

台风登陆前,@广州交通 通报:市道路养护中心南城养护所正在全力清理G105线k2571+300-k2576+800路段、S257线k0+000-k1+800路段倒塌的近50棵路树。

此时微信群里开始流传一些极尽夸张的小。

这么多小绵羊,一看就不是广州深圳啦!

连篮球架都吹走了?

其实这是2015年7月14日济南八级狂风突降暴雨,一位女士拍摄于济南天桥区北园高架桥与生产路交汇处的消防支队篮球场。

一边看着这些小,一边听着天气预报说这是广州有史以来首次悬挂红色台风信号,越来越慌了,赶紧下班!

到巴士站、地铁站一看,,怎么挤上去!?

左图:花城汇往体育西地铁站路上,黄埔大道西地下通道。右图:某地铁站,人民如潮涌,寸步难行。

深圳某公交车站。

平时就挤得连妈都认不出的体育西路站,今天把限流措施做绝了,直接拉闸!!

开门啊,我们不是walking dead!

《行尸走肉》第四季剧照。

珠三角城市的市民们,不是在赶去坐车回家的路上,就是在飞去超市抢购的路上。在家休(shang)息(ban)也就一两天,搞得跟朱元璋要“广积粮,筑高墙,缓称王”一样,一窝蜂跑去超市抢购屯粮,把干粮蔬果一扫而空!

下午18:40分左右,员村家乐福的蔬果肉类被抢购一空,结账处大排长龙。图/@爬小爬

菌类菇类都没了,台风天回家煲靓汤、打边炉吗?

大包小包出来带回家后,果然立马拍照分享!

我都分不清这是恐慌还是狂欢了!

好久没逛超市?妮妲说:你们要谢谢我!

晚上七点左右,风停雨歇,广州塔的红色警告也撤了下来,群里开始有人垂头丧气地说:“看来明天要照常上班了......”

19点20分,临江大道珠江边,一辆贴着“珠江堤防抢险应急”字牌的小面包车停泊在路边,几个工作人员在边上无聊地抽着烟。附近的大妈也开始回到江边广场,松了松筋骨,歌照唱,舞照跳。

马场路对出,临江大道珠江边。

没想到啊,一时风平浪静,马上段子横飞、谣言四出!

段子:7月31号之所以地震 , 今天明天之所以台风,是因为紫薇当年答应了尔康:山无陵,天地合,才敢与君绝!紫薇刚刚嫁给了霍建华,妈个鸡导致现在这一出!

谣言:明天早上9点台风,请大家务必在早上8点之前到达公司,以免耽误项目进度。

一时之间,群情汹涌:这还是人吗?能好好跟省防总走,别走歪路吗?

有心记者去追查了下,原来是谣言。

总之,8月2号能宅就宅家里吧,煲煲美剧,看看**,就算是在家上班,也可以尽情瘫着。

昨晚广州地铁宣布部分路段已经暂停运营,广州东站停运,广深城际列车全部停运,必要时地铁高架段及地面段也停运!

广州地铁官方微博。

同时,城中的大商场也关门了,报纸也不送了,只能在网上看电子版。

台风天出门有风险。昨天受台风环流影响,台湾花莲地区出现间歇性豪大雨,中午13时40分许,台8线中横169.9公里处祥碌隧道东端发生落石,1辆游览车遭落石击中,目前有3人受伤,1名女游客当场死亡。

新浪惠州昨夜零点接获网友爆料,惠东平山蕉田路一男子突然倒地在街头,原因不明。希望他平安无事!

台风天气还在继续。南方人早已见惯不惯,这两天有第一次在南方经历台风的朋友吗?南方人对台风总是有特别的记忆,小孩子看到狂风吹袭就兴奋。北方也有风、雨、雪等灾害天气。大家都经历过什么样的灾害天气,那时候发生了什么事?

(原文图都没有贴出来,可以直接搜原文看)

望纳谢谢

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。